Il me plaît à penser que, si j’étais né dans un pays d’Amérique du sud ou d’Europe de l’est, dans un pays donc de littérature mineure (je ne choisis pas ces régions par hasard : c’est aussi que j’en fréquente un peu et apprécie les littératures, dans toute leur variété puisque bien sûr aucun principe local ne les unifie, mais j’y trouve en tout cas souvent des inclinations à l’absurde et à l’invraisemblance en lesquelles je me reconnais), tout en produisant, mais dans sa langue, exactement la même œuvre que celle que j’ai produite à ce jour (voilà une conjonction de conditions bien improbable), je serais publié depuis belle lurette, et il ne serait venu à l’idée de personne de me reprocher l’invraisemblance de mes romans.

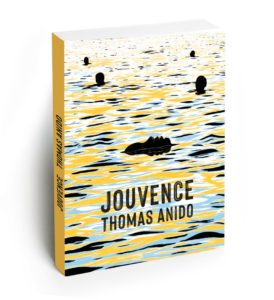

Début 2019, sans éditeur pour Jouvence et de ce fait au comble du désespoir, j’avais eu l’audace de contacter l’écrivain P. J. via son blog, non que je connusse très bien son œuvre, mais le personnage m’était sympathique. Il me faut d’abord ici lui rendre grâce de sa gentillesse et de l’accueil qu’il m’a fait : il m’a répondu avec simplicité, a pris la peine d’aller lire les textes de mon blog et, ayant apprécié leur ton, a accepté que je lui envoie mon manuscrit, dont j’espérais alors que, s’il lui plaisait, il pourrait le pousser auprès du comité de lecture de Gallimard (Gallimard, et puis quoi encore, et pour quoi faire ? Voyez un peu comme j’étais alors insensé !) qui en avait pourtant déjà refusé une version précédente, largement « augmentée » entre temps (j’ai déjà raconté tous ces déboires par ici).

Patatras bien sûr ! Car s’il avait aimé « l’écriture maîtrisée du début », et trouvé maîtrisés également « la montée progressive et le déchaînement », « cette dénonciation homérique […] du tourisme de masse […] avec ses chats fous, ses glaces empoisonnées, ses enfants sauvages » lui avait néanmoins paru « une charge vraiment trop appuyée ». Peut-être le problème était-il qu’il y vît avant tout une « dénonciation », car je n’avais nullement le projet de dénoncer quoi que ce soit, bien que mon roman comportât, ça oui, une importante dimension de satire burlesque, avec carte blanche aux délires les plus outranciers de l’imagination. L’humilité m’oblige à envisager que le résultat m’a peut-être échappé, et n’a pas été conforme à mes intentions. En filigrane en tout cas, c’était mon parti pris d’invraisemblance qu’il désapprouvait, mon immaturité, et je crois que c’est une certaine tradition française, prétendant au Classicisme Universel, qui s’exprimait à travers lui. Quand je vois les libertés que s’autorise César Aira (je viens de le découvrir en lisant Le congrès de littérature) ou, pour prendre un autre exemple sans rapport, Mircea Cărtărescu dans un roman comme Le Levant, je me dis donc que, définitivement, je suis né au mauvais endroit.

Pour la petite histoire, il trouvait aussi que, à partir d’un certain point, les personnages parlaient « comme dans des livres ». Certains dialogues du roman relèvent en effet d’un registre assez soutenu. Cette manière s’est imposée à moi assez naturellement : Aurélien, dont la narration, bien qu’à la troisième personne, épouse largement le point de vue, est un écrivain, et j’ai donc voulu, sans souci du moindre effet de réel, que tous les personnages lui donnant la réplique se hissent à sa hauteur, pour qu’en quelque sorte le rapport de forces joue moins en leur défaveur, ce qui donnait selon moi des joutes assez jubilatoires (qu’en tout cas je me suis beaucoup amusé à écrire), dont mon héros ne sortait d’ailleurs jamais vraiment vainqueur.

(Et pourquoi des personnages de livre ne parleraient-ils pas comme dans les livres, après tout ?)

Ce que P. J. ne savait pas, c’est que dans la version initiale du roman, tout autant ignorée des éditeurs, ces dialogues avaient une veine autrement gombrowiczienne : argot syncopé, onomatopées en cascade et grimaces à gogo.

Mais quoi qu’on propose aux éditeurs statutaires, on a toujours tort.

Comment cette pauvre machine à cloner jetable pouvait-elle savoir où s’arrêtait l’homme et où commençaient ses vêtements ? Pour elle, tout était pareil, tout était « Carlos Fuentes ». En fin de compte, il n’en allait pas autrement pour les critiques et les professeurs qui assistaient au congrès, ils auraient eu des difficultés à dire où s’arrêtait l’homme et où commençaient ses livres ; pour eux aussi, tout était « Carlos Fuentes ».

Extrait du *Congrès de littérature*, de Cesar Aira (Traduction Marta Martinez Valls)

Last modified: 21 mai 2022