Lire l’épisode précédent : où l’on n’aura nul besoin d’être un conséquentialiste forcené

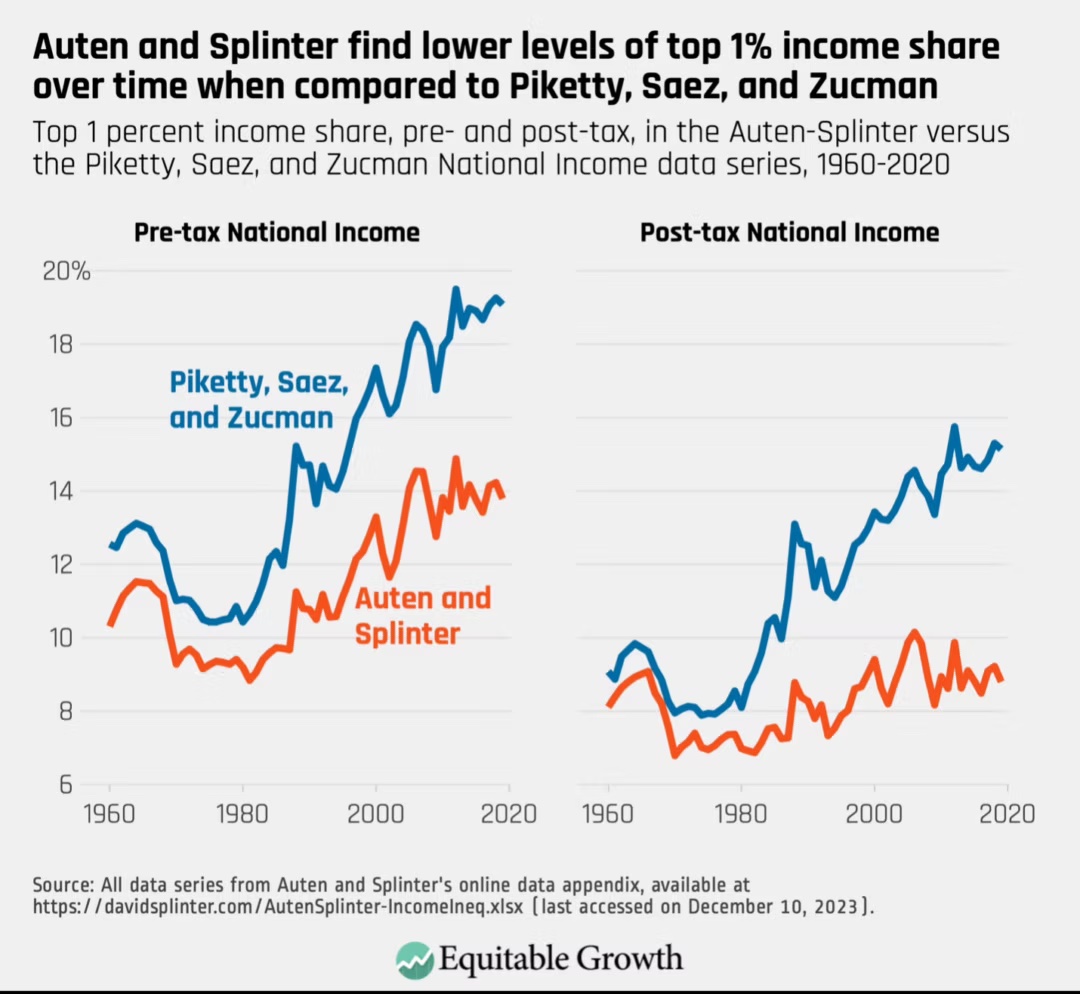

Du fait de l’extrême perfectionnement de nos méthodes et de nos instruments de mesure, qu’il s’agisse de quantifier les phénomènes matériels ou sociaux, nous avons aujourd’hui à notre disposition des chiffres fiables à revendre. Je veux avant tout parler d’indicateurs simples dans leur principe de lecture, d’ordres de grandeur assez bruts et à la portée de l’homme de la rue, mis à sa disposition par des institutions publiques, et non pas de données ayant fait l’objet de retraitements et de pondérations sophistiquées (comme c’est le cas, à ce que j’ai compris, de l’estimation de la croissance des inégalités par Piketty, sujette à controverses), moins encore de modèles mathématiques savamment triturés à coups de tests d’inférence, de régressions polynomiales, d’arbres de décision, de réseaux bayésiens ou autres descentes de gradients, destinés à traquer, derrière le foisonnement stochastique du réel, les corrélations, causalités, régularités et probabilités qui permettront de prédire l’avenir ou de simuler l’agentivité ; modèles qui sont l’apanage de techniciens hautement spécialisés pouvant alors s’affronter dans d’interminables débats d’experts, inaccessibles au commun des mortels.

Si, par exemple, le rapport entre la dépense publique et le Produit Intérieur Brut d’un certain pays est le plus élevé du monde occidental, et si dans ce même pays la fonction publique ne représente pas moins de 20% de l’emploi total, soit un salarié sur cinq, est-il encore seulement possible de le qualifier d’« enfer néolibéral » ? (Ou alors, c’est que l’enfer recouvre déjà la majeure partie du globe — quant au paradis, mettons que ce serait la Corée du Nord.) Si, autre exemple tiré du même pays, le taux de criminalité enregistré au sein d’une population étrangère en provenance d’une certaine aire géographique et culturelle (périmètre assez large et hétérogène, on l’admet, mais dont un découpage plus fin ne démentirait pas la tendance généralement observée) s’avère au moins le double de ce qu’on mesure chez les autochtones (et encore, je reste prudent), peut-on vraiment parler de la « chance », inconditionnelle et invariable, que représenterait ladite population pour ledit pays ? (Il y aurait là long à dire sur les causes, souvent contestables, qu’un interlocuteur de bonne foi ne manquerait pas d’invoquer pour absoudre celle-là en incriminant celui-ci, notamment la pauvreté, or c’est justement une variable qu’on peut contrôler pour s’apercevoir qu’elle ne suffit pas à expliquer une telle différence entre les deux populations ; mais là n’est pas mon sujet : je m’en tiens volontairement à la réalité qu’expriment les ordres de grandeur. Un militant plus lucide pourrait quant à lui se faire l’avocat du « mal pour un bien », arguant qu’au fil des générations, par la grâce de l’acculturation, ces différences s’estomperont, et qu’on aura ainsi au moins la consolation d’oeuvrer au polissage universel du genre humain : ce serait ignorer les études menées dans les pays s’autorisant ce genre de statistiques, et qui tendent à prouver que ce n’est pas vraiment le cas.) Si, toujours dans le même pays, les retraités affichent un niveau de vie moyen supérieur au niveau de vie moyen des actifs, actifs endurant par ailleurs des niveaux record de prélèvements sociaux, si ces mêmes retraités détiennent l’essentiel de l’épargne et du parc immobilier, et si dans le même temps, du fait d’un important déficit budgétaire, on s’accorde sur le fait qu’un effort de solidarité nationale doit être consenti — mesure au principe de laquelle on n’est bien sûr pas tenu d’adhérer, et on y adhérera d’ailleurs d’autant moins qu’on est persuadé de vivre dans un « enfer néolibéral » — , à travers les impôts ou les cotisations sociales, est-ce une mesure de « justice sociale », est-ce « lutter contre les privilèges » que de vouloir faire porter intégralement l’effort sur les seuls actifs ? (Ici l’astuce consistera en fait à prétendre que ce sont les patrons qu’on veut taxer — consensus garanti, tant le patron fait figure d’épouvantail —, en faisant mine d’ignorer qu’en économie, quand le patron paie, bien souvent c’est le salarié qui trinque.)

Voilà pour les quelques exemples en vrac, certes rudimentaires et non pas choisis complètement au hasard — on les trouvera sans doute orientés, c’est à dessein —, pour illustrer l’idée que, dans un monde idéal, certains chiffres devraient tordre immédiatement le cou à certains mantras, hyperboles ou (im)postures qui pervertissent le débat public. Mais mon plaidoyer pro données ne prétend pas convaincre les commentateurs ou les militants dont la mauvaise foi irrigue l’esprit comme le sang les artères. Il s’adresse aux écrivains, du moins à une certaine frange des écrivains, celle à laquelle je devrais en théorie plus ou moins appartenir — j’expliquerai plus loin laquelle, et l’on verra peut-être en fait que je n’y appartiens pas du tout.

Lire la suite : où l’on vous laisse à penser quel potage

Last modified: 13 mai 2025